PIERRE POURADIER-DUTEIL (1897 – 1961)

l’architecte de la modernité sacrée en Isère

Qui regarde les paysages depuis l’autoroute aura peut-être remarqué, en allant vers Grenoble, une pointe effilée aux environs de Voreppe. Il faut s’approcher pour voir apparaître sous cette flèche, la grande masse jaune de l’ancien Petit Séminaire de Voreppe, aujourd’hui Lycée « Les Portes de Chartreuse ». Remarquable à plus d’un égard, cet édifice mérite amplement que l’on s’intéresse de plus près à son architecte, à la fois attaché à sa région et engagé dans l’art de son temps.

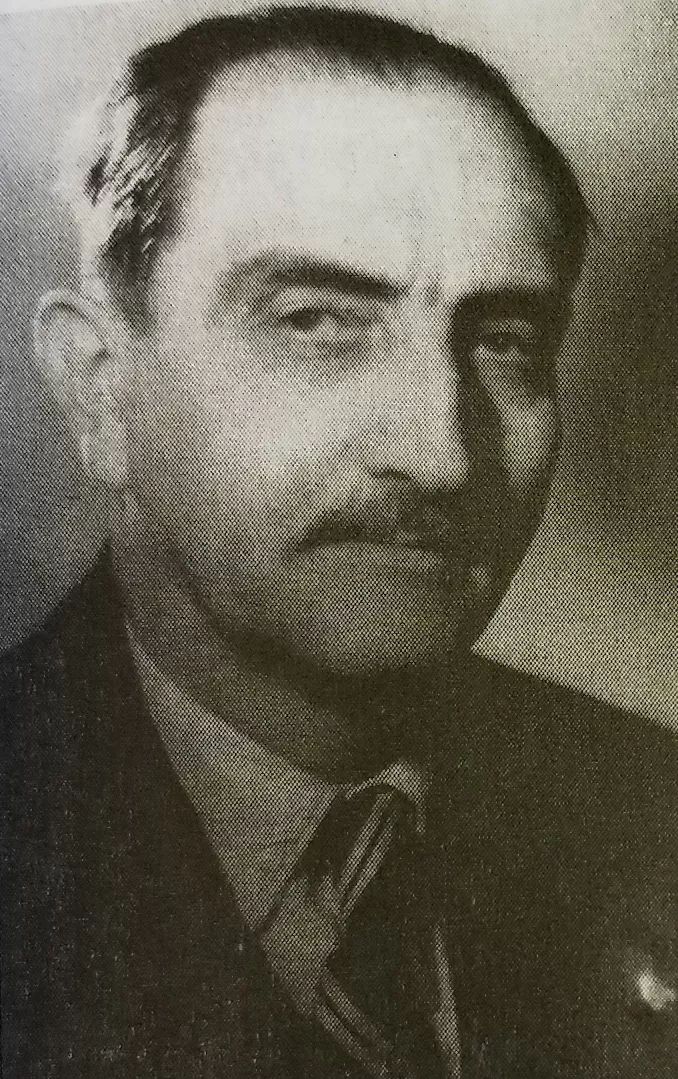

L’architecture : une passion, un héritage

Redécouvert dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine religieux du XXe siècle en Isère[1], l’architecte Pierre Pouradier-Duteil est indéniablement une figure majeure et quelque peu oubliée[2] de la période de la « première modernité » dans notre département, précédant la grande époque d’expansion urbaine des années 1950 et 1960. Né en 1897 à Grenoble et décédé en 1961 en région parisienne, il est issu d’une famille bourgeoise et fils d’un général devenu gouverneur militaire de la ville de Lyon en 1913 ; son choix pour l’architecture deviendra après lui un héritage familial : en effet, son fils Bruno Pouradier-Duteil, deviendra également architecte et obtient le Grand Prix de Rome en 1955 tandis que son neveu, Daniel Pouradier-Duteil, participe à la conception du centre spatial français à Kourou en Guyane entre 1965 et 1969.

[1]. Inventaire mené par le service du patrimoine culturel du Département de l’Isère entre 2001 et 2004), et mené sur le terrain par Aude Jonquières et Stéphane Poisson (qui co-signe cet article) ; l’inventaire fait l’objet d’une restitution sous la forme d’une exposition itinérante « De Béton et de Lumière » (Décembre 2024 - Décembre 2025).

[2]. L’œuvre architecturale de Pouradier-Duteil n’a fait que très récemment l’objet d’un Mémoire de Master II en Histoire de l’Art par Céline Pupat (co-rédactrice du présent article) en 2022 / 2023.

Pierre Pouradier-Duteil étudie l’architecture à l’École des beaux-arts à Lyon, puis à Paris, d’où il sort diplômé en 1923. Il passe de l’autre côté du pupitre en 1927 en participant à l’ouverture de l’École régionale d’architecture de Grenoble, comme professeur de projet d’abord, puis comme enseignant en histoire et théorie de l’architecture. Très impliqué dans la vie sociale et culturelle locale, il est également membre de l’Académie delphinale[3] et de la Société dauphinoise d’ethnologie et d’archéologie[4]. Tout au long de sa carrière il occupera différentes fonctions dans la région grenobloise : architecte des hôpitaux civils, de la Caisse d’Épargne et de différentes communes. Mais c’est dans le renouveau de l’architecture religieuse qu’il va donner la pleine mesure de son talent. Après la Seconde Guerre mondiale, il va contribuer en tant qu’architecte en chef, à l’effort de la Reconstruction dans le Haut-Rhin, où ses œuvres majeures restent - là encore - des églises.

[3]. Bulletin de l'Académie delphinale. 1935, p. XXI

[4]. Bulletins de la Société dauphinoise d'ethnologie et d’archéologie. Tome 29ème, 1936.

Du "régionalisme" à l’art contemporain

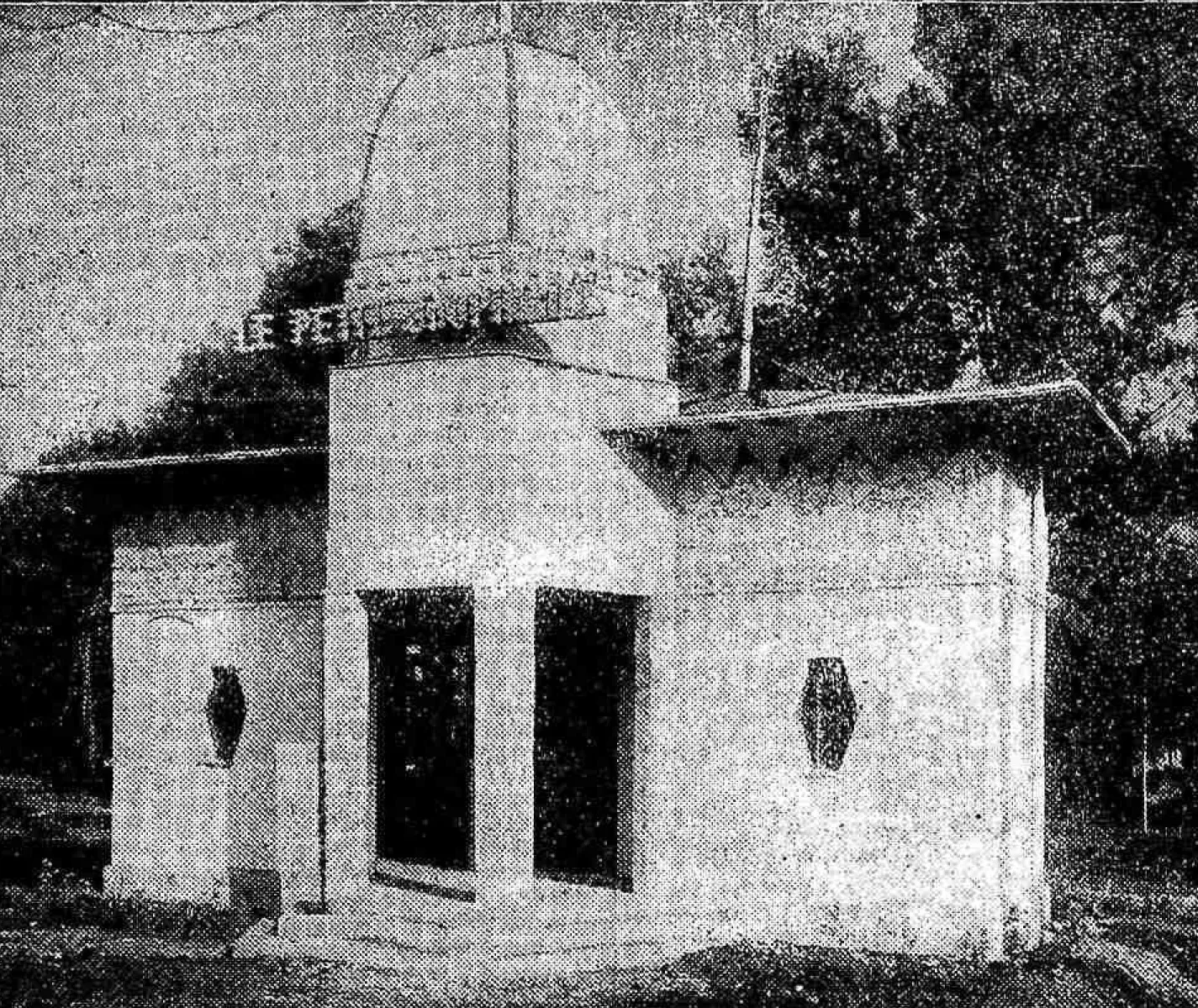

Une étude attentive des édifices construits par Pierre Pouradier-Duteil ne peut manquer d’interroger l’observateur avisé. Son engouement pour les innovations techniques et esthétiques de son temps (notamment grâce au béton armé) panaché avec un attachement à certaines formes anciennes traditionnelles incitent à qualifier son art d’hybride. À Grenoble il choisit pour le petit pavillon représentant le journal « Le Petit Dauphinois » construit pour l’Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme (1925), une forme épurée et presque orientale. À contrario, pour la cité ouvrière de la Viscamine à Pontcharra qu’il construit entre 1928 et 1929, il adopte, tant pour la forme des bâtiments que leur toiture, des caractères typiques de la région, dans l’esprit du mouvement du « régionalisme moderne ».

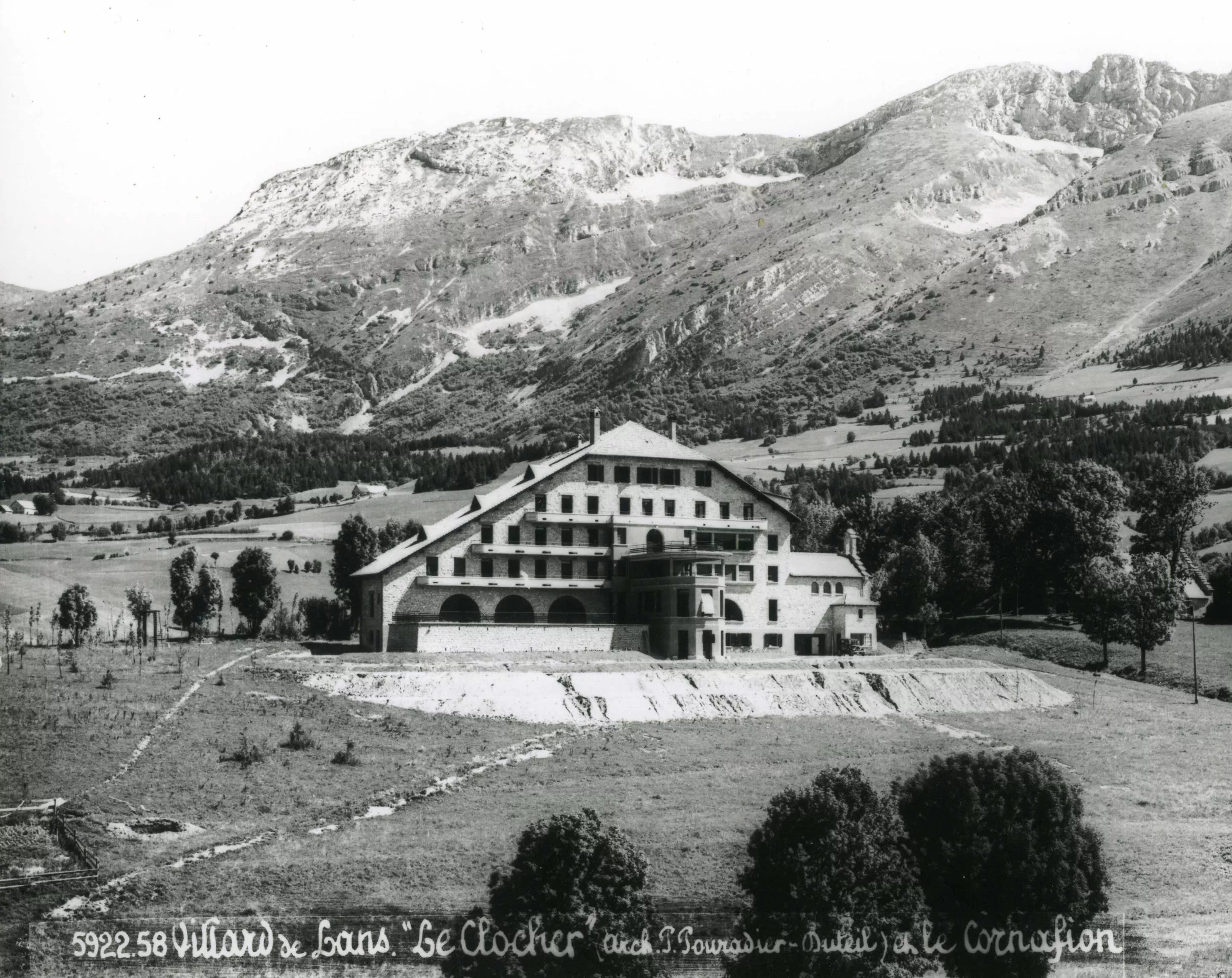

Dans ce même esprit, l’architecte dauphinois élèvera en 1934 un autre édifice à mi-chemin entre modernité et tradition : « Le Clocher ». Il s’agit d’un « home d’enfants » à Villard-de-Lans, maison de villégiature pour enfants à la santé fragile, édifiée selon les principes des thérapies du climatisme, devenue aujourd’hui la résidence de vacances « Le Diamant ». L’ensemble est conçu dans l’esprit du chalet, avec une grande importance accordée à la chapelle associée à l’établissement. Le style vernaculaire que l’architecte emploie rappelle les petites chapelles de montagne et contraste, par exemple, avec l’utilisation de grands balcons filants en béton (aujourd’hui remplacés par des garde-corps en bois).

Mais l’architecte ne se limite pas au suivi du projet bâti et à la conception d’édifices aux fonctions et aux volumes intégrés. Ce qui le caractérise en toute circonstance, c’est également de dessiner chaque élément et de s’entourer d’artistes et d’artisans sensibles au renouveau de l’art sacré et à l’esprit de l’art contemporain de son époque.

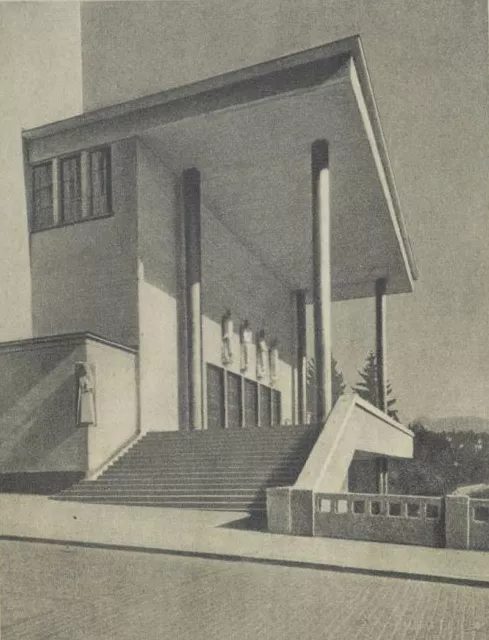

Le petit Séminaire de Voreppe

La plus importante de ses œuvres[5] est sans aucun doute l’ancien « Petit Séminaire du Sacré-Coeur », cité plus haut, construit entre 1931 et 1933. Devenu entretemps le lycée professionnel « Les Portes de Chartreuse », ce superbe ensemble bâti aux formes épurées, avec ses deux ailes symétriques articulées autour d’une grande et haute chapelle en son axe - véritable ode au béton armé - a été labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » dès 2003, mais aussi reconnu au titre du Label « Patrimoine en Isère » en 2024[6], prélude à un chantier de restauration à venir.

[5]. Reconnue dès 1935 par Albert Laprade, qui publie dans la Revue «L'Architecture » du 15 août 1935 (p. 285-298) l’article "L'Architecture dans nos provinces française, l'œuvre de Pouradier-Duteil dans le Dauphiné", en collaboration avec Raymond Busse.

[6]. Suite à l’Inventaire du patrimoine religieux du XXe siècle, la « Commission label » du Département de l’Isère a proposé 13 lieux de culte remarquables édifiés au XXe siècle au « Label Patrimoine en Isère ».

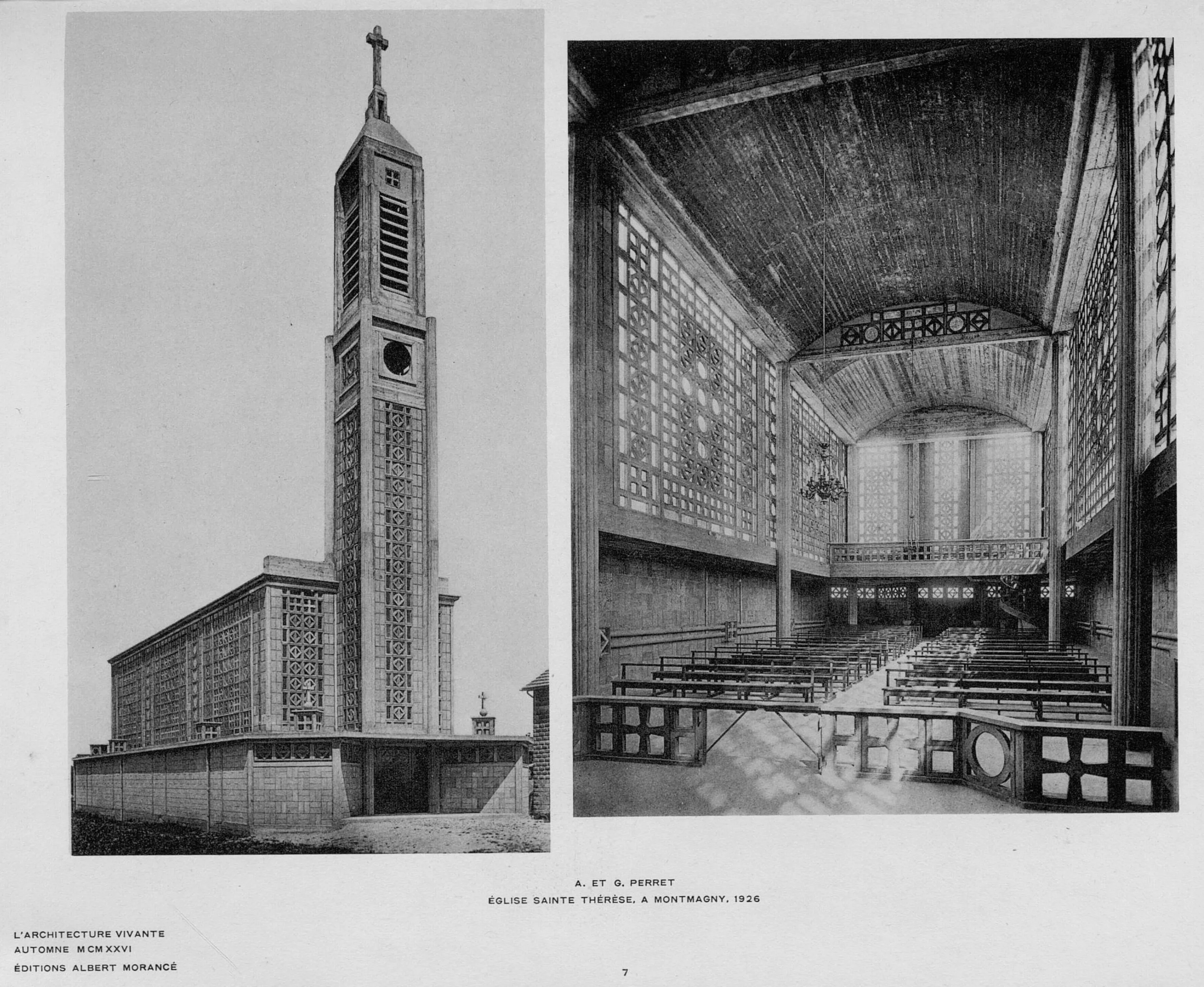

Pour dessiner cet édifice singulier que le Diocèse veut alors « moderne », destiné à répondre aux nécessités de formation du clergé, Pouradier-Duteil va rompre avec l'esthétique traditionnelle encore en vogue (la basilique Saint-Joseph est achevée depuis peu, tandis que celle du Sacré-Coeur reste encore en chantier) et s’inspirer des principes de son aîné Auguste Perret, véritable inventeur de la modernité en architecture. Théoricien et praticien, Perret révolutionne la conception des constructions religieuses par l'emploi du béton armé, repris de l'architecture industrielle. L'emploi du système de poteaux-poutres lui permet d'ajourer largement les façades (devenues non porteuses) par des claustras.

Il est probable que Pouradier-Duteil ait pu rencontrer Perret à Grenoble, à l’occasion de l’Exposition internationale de la Houille Blanche et du Tourisme en 1925, où ce dernier réalise la fameuse tour qui porte son nom.

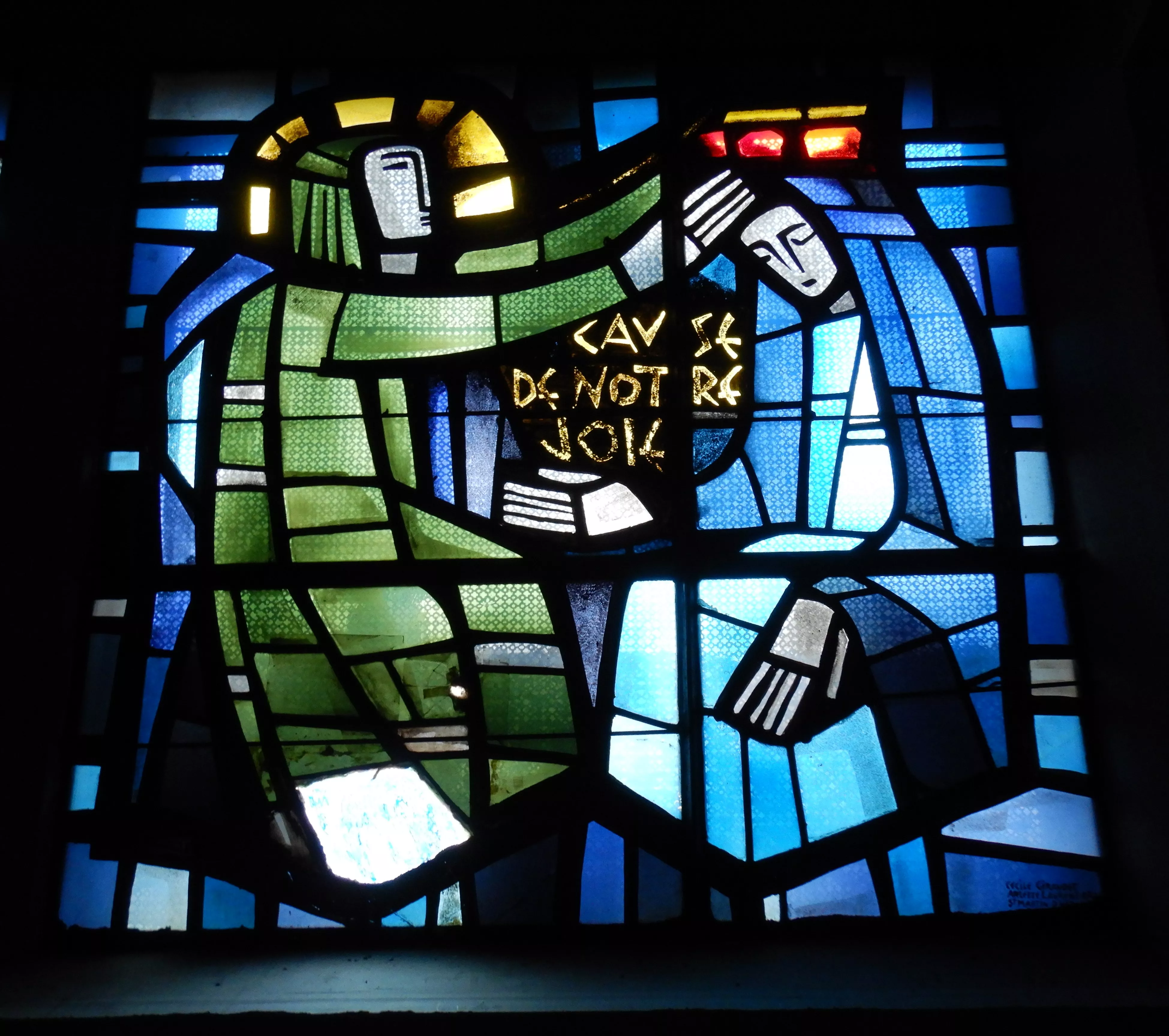

A Voreppe, Pouradier-Duteil conçoit espaces et volumes à vocation éducative en plateaux superposés, supportés par de grands poteaux continus et clos de murs en béton de mâchefer banché. Mais c’est la chapelle axiale qui en concentre l’énergie architecturale. Sa structure portante et visible en béton armé garnie de grand panneaux de verrières s’inspire très fortement des édifices novateurs de l’époque, Notre-Dame-de-la-Consolation du Raincy (1922-1923) ou encore Sainte-Thérèse à Montmagny (1926-1927), toutes deux œuvres des frères Perret. A l’instar de Paul Tournon (autre disciple de Perret), qui édifie quelques années auparavant Sainte-Elisabeth-de-l’Enfant-Jésus à Elisabethville (1927-1928) ou encore l’Église du Saint-Esprit de Paris (1928 - 1935), l’architecte va faire appel également, pour la décoration de l'édifice, aux artistes de « L'Arche » et des « Ateliers d'art Sacré », nouveaux ateliers rassemblant des artistes croyants dont le but était de renouveler l’art religieux. Au Petit Séminaire interviendront donc le grand ferronnier Raymond Subes - consacré par l’Exposition Universelle de 1925 - le peintre et sculpteur chrétien Henri Charlier ou encore la « maître-verrier » Marguerite Huré, collaboratrice habituelle des Frères Perret (elle réalise les verrières du Raincy, sur des cartons de Maurice Denis[7]) et pionnière du renouveau de l’art sacré dans le vitrail. C’est d’ailleurs dans cette chapelle qu’elle va concevoir pour la première fois une série complète de verrières non-figuratives en dalles de verre articulées en « claustra » de béton, racontant, par les seules émotions engendrées par ses nuances colorées, la « vie du prêtre » de l’enfance à la mort. Il s’agit probablement là du premier exemple complet de vitrail sacré non-figuratif en France, avant la Seconde Guerre mondiale[8].

[7]Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis.

[8] Hérold Michelet et David Véronique (dir.), Vitrail. Ve-XXIe siècle, Paris, Swan éditeur, Centre des monuments nationaux, 2014.

L’architecture au service de la religion

Sur d’autres chantiers, Pouradier-Duteil sait s’adapter aux contraintes et oublier l’artiste pour faire avancer le projet. Sans y apporter de substantielles modifications, il reprend à la mort de son ami Joseph Martin, architecte diocésain du moment, le suivi du chantier de la Basilique du Sacré-Coeur à Grenoble ou de l’église de Boisfleury à Corenc. Quand il s’agit de reconstruire une petite église de village à Oulles (1935), il se conforme à l’architecture traditionnelle tout en tirant le meilleur parti d’un site très contraint, en forte pente.

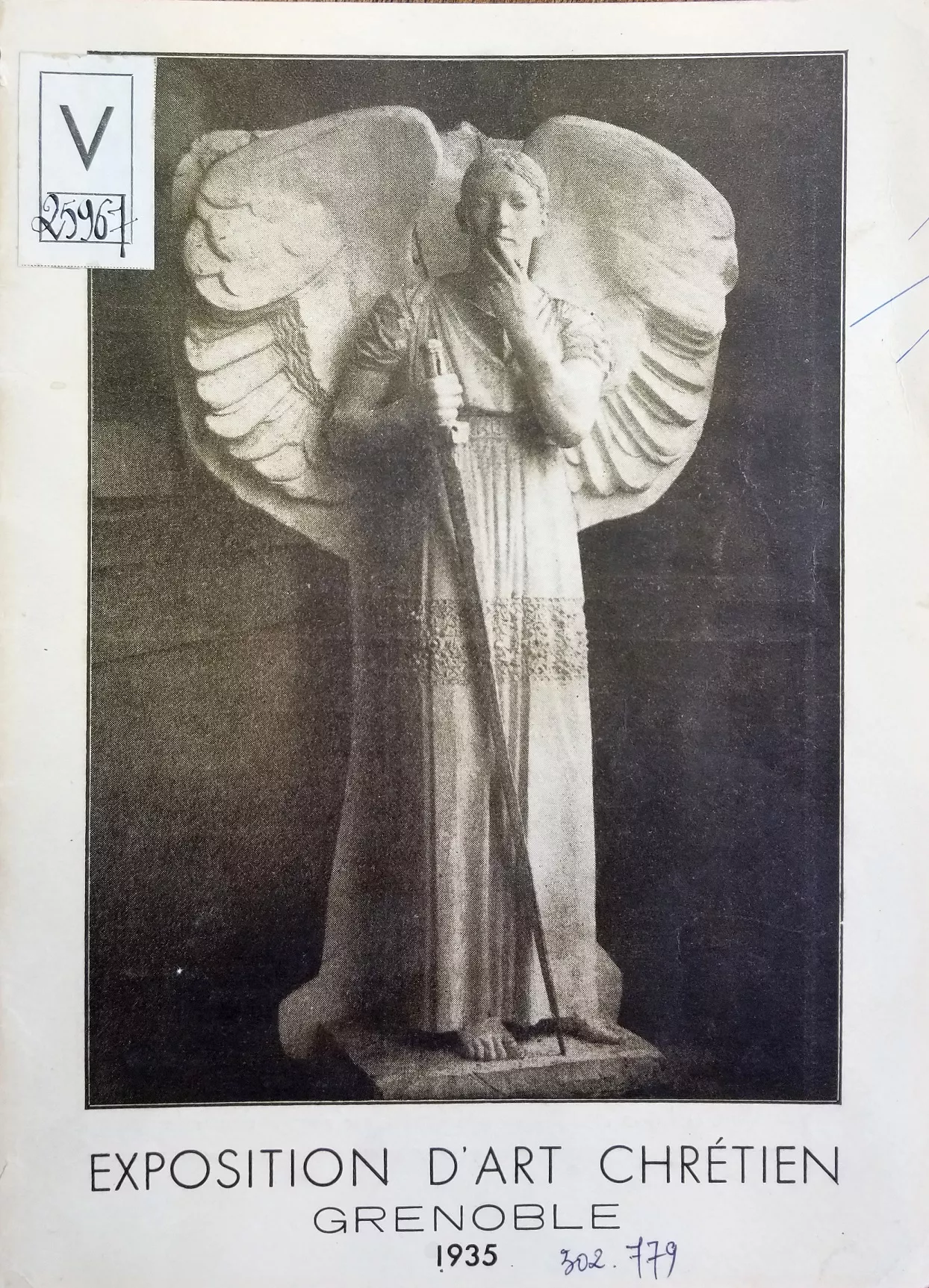

Mais l’architecte est également croyant, et sa foi et ses relations personnelles lui permettent d’être en très proche articulation avec les milieux religieux et artistiques du moment. Le Fonds Maurice Denis[9] conserve une correspondance adressée (1934) au célèbre peintre fondateur des « Ateliers d’Arts Sacré » où l’architecte l’interroge sur l’opportunité de créer un jour un congrès Annuel des Arts Sacrés. Pouradier-Duteil est alors en pleine préparation de l’exposition d’Art Chrétien à Grenoble pour laquelle il est commissaire principal.

[9] Ms 9078, Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis, consultez ce fonds sur le site internet des archives des Yvelines

Évènement d’envergure nationale, cette exposition associe volontairement des trésors artistiques médiévaux du Dauphiné (comme le fameux Triptyque de La Tour-du-Pin) aux créations des artistes chrétiens les plus contemporains comme Jules Flandrin, Georges Rouault, Marcel Gromaire, Maurice Denis, Henri de Maistre, André Lhote, Valentine Reyre (pour la peinture et les fresques), Michel Charlier, Georges Serraz, Charles Jacob ou Jean Larrivé (sculpture), ou encore Marguerite Huré, Louis Balmet et André Bessac (vitrail). L’exposition, qui se tiendra dans les locaux de l’ancien Hôtel Majestic de juin à septembre 1935, accueillera également de nombreux imagiers et éditeurs régionaux de sculptures.

Après la Seconde Guerre mondiale, Pouradier-Duteil fait une nouvelle fois preuve de sa capacité d’adaptation et de l’élégance de son approche esthétique de l’art sacré avec le projet du chemin de croix de Valchevrière. Réalisé entre 1945 et 1947 suite à un vœu de la paroisse, mais commémorant également les martyrs de la Résistance dans le Vercors, cet ensemble d’édicules disséminés le long de la route vers le hameau martyrisé fait l’objet d’études très attentives de la part de l’architecte. Pour chacune des stations, en collaboration avec le chanoine Jacques Douillet, Pouradier-Duteil choisira une forme différente, en lien avec l’architecture de la région ou non, et un emplacement paysager particulier. Pour leur donner une plus grande force spirituelle, il choisira également l’artiste contemporain Jean Coquet, dont les scènes très colorées illustrant la Passion de Jésus Christ seront mises en œuvre par le maître émailleur Seurat.

Les nouvelles tendances de l’architecture sacrée en Europe

Dès 1946, une nouvelle période s’ouvre pour l’architecte, qui entame une courte seconde partie de carrière (il meurt en 1961) d’abord en tant qu’architecte en chef de la Reconstruction en Alsace, puis en tant qu’architecte libéral. Son intérêt va alors se porter sur la nouvelle architecture sacrée en Allemagne et Suisse alémanique. Dans ces régions influencées par le protestantisme, l’architecture religieuse catholique se renouvelle en y prônant une plus grande simplicité des formes.

Illustration de ces nouveaux modèles, Pouradier-Duteil conçoit dès 1954 dans la vallée du Grésivaudan à Brignoud, village industriel de la commune de Froges, une église-halle résolument contemporaine bien avant la grande période de reconstruction. Dépourvue d’ornementation ou même de signe religieux (à l’exception d’une tour-clocher probablement jamais réalisée), cet édifice interpelle par son esthétique ambiguë, à la fois moderne par ses formes simples et dépouillées, mais traditionnelle par son plan basilical et sa toiture à double pans en tuile. C’est probablement l’église Saint-Charles à Lucerne (1933-1934, architecte Fritz Metzger), qui inspire l’architecte pour les dispositions du plan, la colonnade intérieure ainsi que le dispositif de la bande de verrières en partie supérieure des murs.

Si à Brignoud, les verrières sont réalisées par deux artistes Iséroises, Arlette Laurent-Dray et Cécile Giraudet, Pouradier-Duteil entamera par la suite une fructueuse collaboration avec le groupement d’artistes nommé « Artisans du Sanctuaire », qu’il fait intervenir lors des travaux de réaménagement de la chapelle de l’ancien Grand Séminaire (aujourd’hui centre théologique) de Meylan (1957) et lors de la restauration de l’église de Villard-de-Lans (1959). Sa collaboration avec les « Artisans du Sanctuaire » se poursuit également en Alsace ou Pouradier-Duteil conçoit trois églises dans le Bas-Rhin, entre 1958 et 1960. Opposé au principe de la reconstruction « à l’identique », il va y approfondir son nouveau style architectural, résolument contemporain et fonctionnel mais toujours agrémenté d’éléments liés à l’architecture traditionnelle. En reconnaissance de sa modernité, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Bennwihr, sera également labellisée « Architecture Contemporaine Remarquable ».

En définitive, en dépit de sa figure discrète, Pierre Pouradider-Duteil est incontestablement le principal diffuseur de la modernité architecturale en Isère à une époque charnière, celle des années 30 au cours desquelles les leçons d’Auguste Perret infusent dans toute la France. Sa contribution notable à l’architecture religieuse, locale et nationale, s’est attachée à ne pas rompre avec les spécificités régionales. Originale, cette démarche historiciste mais moderne n’a pas eu de postérité immédiate. Aujourd’hui, elle prend une valeur particulière, tout-à-fait patrimoniale, au regard de l’intérêt porté depuis quelques années envers l’architecture du XXe siècle.